-

Je vous écris de Gaza sous les bombes

-

Margherita une enfance sicilienne

-

Une belle critique de la Part de Hughes Le Paige

Sortir de la sidération/Agir par la culture#75 / printemps/été 2025

-

L’HERITAGE ASSASSIN

-

"C’est un voyage que j’ai très mal digéré" : Un cuesmois écrit une fiction sur son voyage humanitaire au Rwanda en 1996, deux ans après le génocide.

C’est en se frottant à la réalité d’un pays meurtri, que l’écrivain Jean-Pierre Griez a extrait la nécessité de parler du Rwanda, dans le roman “ L’héritage assassin ”, paru aux Editions du Cerisier.

Trente ans après un théâtre de violences indicibles, il semble complexe de revenir sur l’histoire du Rwanda, d’après Jean-Pierre Griez. L’écrivain originaire de Cuesmes s’y est rendu deux ans après. Aujourd’hui retraité, l’ancien travailleur humanitaire fait un travail de mémoire. Marqué par les souvenirs, il vient de faire paraître “L’héritage assassin”, aux éditions du Cerisier, un travail de fiction, et de réflexion sur l’héritage que le colonialisme belge a laissé au Rwanda.Pourriez-vous nous proposer un “pitch” de votre roman ?

Ce que je raconte en deux mots dans l’ouvrage, c’est la recherche d’un monsieur qui s’appelle Aimé Letor. Ce narrateur arrive à la retraite, et son père a été très impliqué dans des ONG très catholiques, etc., au Rwanda. Il se rend compte, ce monsieur-là, du rôle douteux que son père a joué. Vieillissant, il veut savoir ce que son père avait véritablement fait là-bas. Qu’est-ce que son père lui a laissé à lui, comme mensonge, comme manipulation ? Et qu’est-ce que la Belgique coloniale, a laissé au Rwanda comme histoire ?

Je base ce récit sur deux faits très importants qui s’y sont déroulés. Le massacre de milliers de personnes dans un couvent, qui a été fondé par une abbaye belge, et la collaboration de certains des religieux à ce massacre.

Le deuxième fait, c’est l’assassinat, le premier jour du génocide de trois coopérants belges qui étaient là-bas dans une ONG très proche de l’ancien régime. Aimé Letor mène son enquête à partir de ces faits-là, et de l’implication de son père éventuel dans ces faits.Ce livre, vous dites l’avoir écrit au retour d’un voyage qui vous a troublé. Pourriez-vous revenir sur cela ?

Le voyage, je l’ai fait en 1996. Un an et demi après le génocide au Rwanda, dans le cadre d’une petite ONG. Lors de la 25e commémoration de ce génocide en 2019, la presse en a beaucoup parlé. Même si ça ne m’a jamais quitté, ces souvenirs sont revenus. J’ai eu envie d’écrire sur ce que j’avais vu, ce que j’avais ressenti lors de mon voyage 25 ans plus tôt au Rwanda. C’était un voyage, effectivement, comme je dis parfois, très, très mal digéré.

Pourriez-vous nous expliquer l’une ou l’autre situation mal digérée ?

Dans l’association ici, où je travaille avec des enfants, on a accueilli deux enfants de garçons rescapés du génocide qui avaient été hébergés par une tante ici à Mons. Et cette dame-là faisait partie du voyage que j’ai fait en 1996. Et elle nous a raconté que ça venait d’arriver, quand elle est retournée dans son village d’origine. Là, toute sa famille avait été massacrée pendant le génocide. Elle a vu de ses propres yeux des gens qui portaient les robes de sa maman.

Il y a autre chose. On a visité une église qui est devenue entre-temps un site mémoriel, l’église Ntarama, où 5 000 personnes ont été massacrées. Et à ce moment-là, les gens avaient décidé de laisser l’église en l’état. C’était tout frais après le génocide. On a vu les corps des gens et des bébés, et surtout l’odeur. Alors, les images, ce n’est pas facile de les oublier. L’odeur, c’est encore plus difficile.

Comme avec les personnes sans-papiers ou les migrants, on est souvent confrontés aux problèmes du racisme, etc. On se pose des questions. Mais quelle est l’origine de ce racisme ? Et c’est sûr que là, au Rwanda, c’étaient des situations tout à fait exacerbées.

L’objet du livre, c’est le rôle de la Belgique dans cette histoire-là et dans les prémices du génocide. Par exemple, en 1932, la Belgique coloniale a instauré là-bas la carte d’identité ethnique où les Rwandais devaient mentionner sur leur carte d’identité s’ils étaient des Tutsis, des Hutus ou des Twas. Mais en 1994, ça a fait des ravages. Au contrôle routier, il suffisait de montrer sa carte d’identité pour être rangé d’un côté ou de l’autre. Quand les colons sont arrivés là, ils ont trouvé les Tutsis, soi-disant supérieurs, aristocratiques, etc., qu’ils ont pris pour les seigneurs locaux et ils ont insufflé dans l’esprit de tous les autres que ceux-là étaient la race supérieure. Pendant des dizaines d’années, on met ça dans la tête des gens, ça a développé une haine chez certains des Hutus. Puis, il y a eu un renversement d’alliance avant l’indépendance. Et la Belgique a changé son fusil d’épaule, elle a soutenu la majorité Hutus contre la minorité Tutsis.Finalement, si vous deviez définir le combat de votre vie ?

C’est essentiellement un combat contre toute forme de racisme et toute forme d’exclusion. Et dans ce sens-là, le génocide des Tutsis au Rwanda, c’est quelque chose qui m’a beaucoup touché. Le combat antiraciste, m’a animé dans tout ce que j’ai fait, dans ma vie professionnelle, dans mes écrits. Mais aussi, à côté de ça, je suis aussi actif dans le Groupe de soutien aux sans-papiers de Mons.Sandra Farrands

Journaliste indépendante au web

La DH – 28/12/2024Article paru dans "Le carnet et les instants"

Jean-Pierre Griez, L’HÉRITAGE ASSASSIN

Comprendre comment, dans un petit pays du centre de l’Afrique, entre 850.000 et un million de personnes ont été massacrées en quelques mois. Un défi qui se pose à chacun-e. Refoulée dans un coin de notre cerveau depuis 1994, la question hante sans doute un peu plus ceux d’entre nous qui étions de ce monde au moment des faits. Les nouvelles les plus inquiétantes provenaient des médias, qui parlaient de massacres à grande échelle. Et puis chacun poursuivait sa vie quotidienne. Qu’aurait-il pu faire d’autre, d’ailleurs ? Mais la question restait : comment tout cela fut-il possible ?

Cette question, notre ami Jean-Pierre Griez a décidé de l’aborder sans détour. Mais comment parler de l’indicible ? Comment évoquer cette terreur en tant qu’essayiste, qui décortique un processus en convoquant l’his-toire, la politique ou la sociologie, c’est-à-dire avec un regard extérieur ? L’auteur a dès lors opté pour l’écriture d’un roman, évitant ainsi le piège d’une certaine froideur. Sans doute aussi pour trouver le refuge de la fiction quand la terreur se fait insupportable.

On se retrouve donc dès les premières pages en compagnie d’Aimé, Adele, Zoé, Lucas et autres personnages fictifs, qui vivent une histoire singulière en Belgique. Mais certains d’entre eux, comme le narrateur Aimé Letor, ont un passé familial qui les lie au Rwanda, où d’autres personnages, comme Vianney, apparaissent.

Le récit se lit d’une traite, de nombreux flashbacks mêlent intimement les vies des personnages à la « grande »

Histoire et à ses protagonistes, bien réels, ceux-là. Le procédé est tellement habile qu’à certains moments, le lecteur se demande « oui mais, finalement, un tel, il existe ou pas ? ». Et, comme dans tout roman de qualité, le lecteur a très envie de savoir ce qu’il advient de tous ces personnages. J’ai presque honte de l’avouer - vu le sujet évoqué -, j’ai passé un bon moment avec le narrateur et tous les autres.

Au bout du compte, peu importe la méthode. L’objectif est bien de comprendre ce génocide. Et tout y est.

Certes, l’horreur de la réalité n’est pas occultée. Plutôt que de viser l’exhaustivité, c’est le déroulement de quelques faits concrets, bien documentés, que l’auteur décrit. Et il faut parfois avoir le coeur bien accroché.

Mais l’intention de Jean-Pierre Griez est bien de décrire le processus qui a mené au génocide. Et la politique du colonisateur, ou plutôt du mandataire - puisque le Rwanda ne fût jamais officiellement, au contraire du Congo, une colonie Belge -, n’est pas épargnée dans l’analyse. Est ainsi mise à nu toute la perversité de l’oc-cupant, qui veut « jouer » une population contre l’autre et n’hésite pas cyniquement à donner l’impression de vouloir défendre l’opprimé, alors qu’il ne vise qu’à « diviser pour régner ». Car les notions de Hutu ou Tutsi, si elles existaient bien dans le Rwanda pré-colonial, n’avaient pas du tout de sens ethnique. La volonté de classer absolument les gens dans des cases dont on ne peut ressortir a poussé les colons à leur donner une signification qu’elles n’avaient pas. Extrait : « Vous savez à quel âge j’ai su que j’étais Tutsi ? Il n’attend visiblement pas de réponse et il se met à parler. C’était en 1963. Il avait huit ans. Un jour, à l’école, un nouvel instituteur avait demandé aux enfants de se lever, d’abord aux Hutu, ensuite aux Tutsi et enfin aux Twa.

Mais lui, Vianney, il était resté assis parce qu’il ne savait pas. L’enseignant l’avait traité de fourbe. Il avait reçu des coups de règle sur les doigts et, à la maison, il s’était emporté contre ses parents qui ne lui parlaient jamais de ça et ne lui avaient pas dit ce qu’il était. »

C’est donc au nom d’une appartenance totalement ignorée trois décennies auparavant que des gens se sont entretués. Or, on le sait, les conséquences de ce génocide se font encore sentir à l’heure actuelle et elles sont dramatiques pour la stabilité de la région. L’est du Congo (RDC) en est une victime collatérale. Il est donc bien sûr important de comprendre comment on a pu en arriver là. Et quelles sont nos responsabilités collec - tives, à nous les occidentaux, à nous les Belges. Le livre de Jean-Pierre Griez remplit à cet égard un rôle sa-lutaire.

JPK

Note parue dans le bulletin de liaison

"Ecole démocratique" de l’APED

-

L’enfant do

-

à lire en ligne

-

Palestiniens/Israéliens DIRE L’HISTOIRE Déconstruire mythes et préjugés ENTREVOIR DEMAIN

-

Article à lire de la page 40 à 49

-

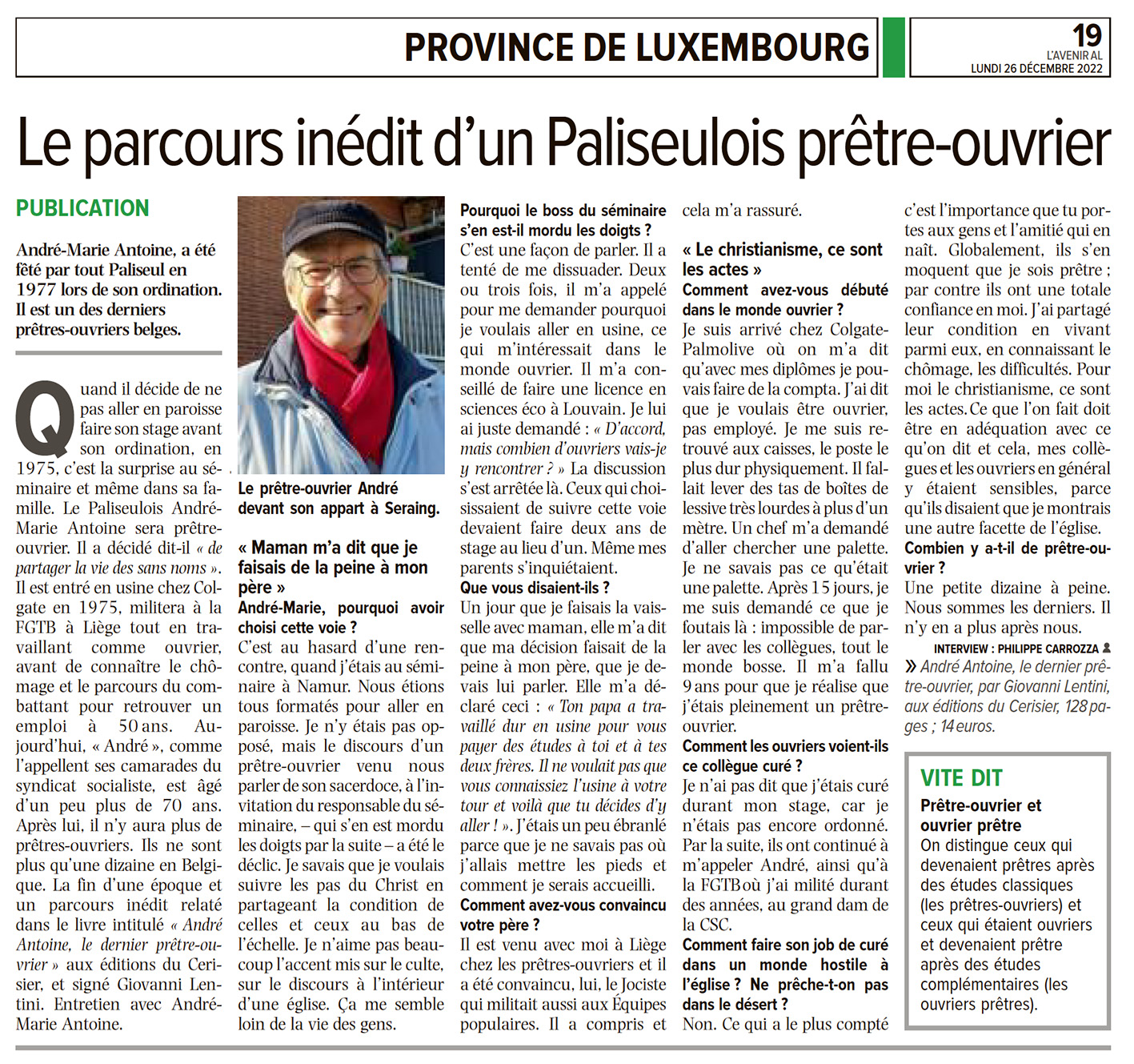

André Antoine, le dernier prêtre-ouvrier

-

-

"Cassos" l’amertume des marchandises

-

Voici quinze ans, Fabienne Brutus, employée à l’ANPE de Limoux (Aude) avait publié un livre assez fracassant sur les gabegies de l’ANPE. Elle avait eu droit à une critique dans Le Monde, titrée "la pasionaria de l’ANPE", et commençant par "le vrai nom de Fabienne Brutus est Fabienne Brutus" tant il semblait incroyable qu’une employée balance ainsi à visage découvert sur son institution. L’article évoquait "son minois malicieux" et "sa frimousse victorieuse".

Reconvertie dans la formation pour adultes, elle récidive aujourd’hui sur les naufragés de la formation, avec un livre qu’elle-même a titré "Cassos" (abréviation péjoratisante de "cas sociaux"). De ce titre, elle s’explique dans le livre, en racontant que les cassos s’appellent eux-mêmes cassos.Tout est sur ce ton, burlesque et tragique, qui appelle un chat un chat. Fabienne Brutus prend les cassos là où la société et les médias les lâchent, dans cette jungle des formations privées où d’autres précaires les gavent de connaissances inutiles, mais qui miraculeusement leur seront peut-être utiles, allez savoir.

J’ai ouvert le livre en trainant les pieds. Personne n’a envie de passer ses vacances avec les cassos. Et puis, le regard se pose sur l’un, sur l’autre, sur la troisième. Il est attentif, tendre par défaut, toujours intrépide, cruel quand il faut, par exemple pour les Français, si démotivés par rapport aux migrants surmotivés. Elle ne leur passe rien, et aux marchands de formation non plus. Tout le monde y passe, cadres et cadresses arrivistes, tziganes machos, flemmards grugeurs, bobos en apesanteur, homophobes (nombreux), racistes qui ont leur bon étranger, tatouées (parfois avec faute d’orthographe). Et moments de grâce, évidemment, qui justifient de se lever le matin. C’est dissonant, mais ça sonne plus juste que tous les reportages. Et à la fin, évidemment, c’est trop court, on repartirait bien pour quelques séances de découragement et de franche rigolade.

Daniel Schneidermann

-

Où dans le ciel ?

-

critique parue sur le site de Babelio

https://www.babelio.com/livres/Adam-Ou-dans-le-ciel-/1400606/critiques/3319885

-

Couvrez-les bien, il fait froid dehors…

-

-

EXTRÊME DROITE l’hitoire ne répète pas… de la même manière

-